『手紙/東風』1984年度版pdf < 子供は小さな哲学者 > 池田 < 鹿野忠雄と高橋良一 > 池田 名人芸と誰でもできる授業について 池田博明 いちばん印象的だったのは、生徒がノートもテキストも鉛筆も用意していないことであった、つまり、自分の頭しか使わないのである。あとは、林竹二の用意した絵や写真を見たり、話を聞くだけ。それで時間いっぱい過ごすのであった。生徒が自分の頭以外の何も準備しないということは、林竹二の授業の方法と密接に関わる重要なことだろう。ちょうど寄席に話を聞きにいくようなものである。 林竹二の授業から学んだことは他にもある。それは氏の授業が「名人芸」だということであった。しかし、現在の私は反語的にひびくことを承知で言うならば、名人の授業は素晴らしいが、教員みんなが名人芸を目指すようになるのは困った事態だと考えている。当たり前のことだが、誰もが名人になれるわけではないからである。 フツーの人が先生をしているだけであって、みんながそのことを忘れてしまうのは困ったことだと思うのである。親も子供も先生自身も仲間も同僚も、よくそのことを忘れてしまう。私は教師労働者論を言うのではない。先生だって人間だなどというのでもない。そんなことは当たり前のことなので、いまさら強調するつもりはないのである。私は渡辺一夫が「ほんとうの教育者はと問われて」で書いたこと、本当の教育者はそれを求める人間のいるところに現われるのだということの重要性は正しく理解されなかったのではないかと考えている。渡辺一夫の主張は、人間誰もが教育者であり、生徒なのだということである。つまり、先生も生徒なのだ。 妻は「先生がフツーの人では困るのだ」と力説する。先生は生徒のために、授業のために、粉骨砕身努力すべきである。生徒ひとりひとりの動向に目配りし、適切な指示をすべきである。いじめっ子には注意をし、いじめられっ子は守ってあげる。自分の教える教材には責任を持つ。知らないことがないように、できないことがないように、努力する。泳げないのに水泳の指導ができないのと同様に、ピアノがひけないで、歌の指導はできないのだ。ちっとも努力しない教師がいるが、そんな人はすぐに教師をやめなさい。 中村メイ子がラジオで広中平祐の母親のことを話していた。「目はどうして小さいのに大きな世界が見えるのか」と子供に質問されて、母親はこう答えたそうである。「ほんに不思議やねえ。かあさんにはわからんが、勉強すればわかるんじゃなかろうか」。質問がいくつか重なると、村の和尚さんや学校の先生のところへ連れていく。「この子がこんなことを聞いております。わたしには答えられんで、よろしく教えてやってください」と頼んでくれたそうである。この母親は理想的な先生だったのではないだろうか。子供と一緒に驚いてくれる。子供に答えを見つける方法を教えてくれる。世の中にはいろんな能力を持った人がいるのだ。なんでも分かる人、なんでもできる人はいないのだ。そして、誰でもなにかひとつは教えてくれるのである。 『たのしい授業』(仮説社)という雑誌がある。教員でなくとも「たのしく」読める。当世風の思想の罠に気づかせてくれる記事が多い。仮説実験授業研究会が中心になって編集していて、授業の方法は名人芸とは別である。誰がやっても同じ授業になり、誰がやっても生徒を感動させる授業になるというところがミソである。 工夫する教員ほど自分の授業に自信が持てなくなって、落ち込んでいくという状況がある。いろんな研究会に出ては、「名人」教師の実践を学び、自分で真似してみては失敗して、自分の無能さを思い知らされる。そういった悪循環から解放されるには、いったいどうしたらいいのだろうか。 林竹二の授業では生徒がディスカッションする場面はない。名人がひたすら話すだけである。ときどき、林さんは質問をする。しかし、正解は林さんの頭の中にある。それと同じ答が生徒から出て来ないと、話は進まない。うまく出て来ないと、林さんは生徒の発言を補ってあげる。「君の言いたかったことは、こうなんじゃないか」と。こういう導き方の上手下手は教員の技量と関係があると思われていて、私も同じことをやっている。ひと昔前ならば感動したかもしれない。しかし、今はさほどいいとは思えないのだ。 『仮説』の思想はちがうのである。違う答も間違った理由も、まずその存在を認めてしまうのである。「なんとなく」という理由でもいいのである。なにが正しいかは、事実が、または実験が決める。『仮説』ではディスカッションがあらかじめ準備されている。『仮説』を知らない人はテレビの『クイズ面白ゼミナール』や『わくわく動物ランド』を連想してもらえばいい。あれに近いのである。他人の意見を聞きながら、人は自分の考えを確認していくものである。他人の違った考えを聞くという段階が、林さんの授業にはない。 選ばれた言葉を無駄無く使い、雑談までも組織化された見事な授業を展開したとしても、生徒は自分なりの理解をしているものである。つまり正しく理解してはいないのだ。誤解しているのである。思い込みをしてしまうのである。言われた通りに理解するというのは実は大変な能力なのだ。間違いを正すには、いったん自分の誤解を表現してみなければならない。『仮説』にはそれを出させる方法がある。 実際のところ、私の授業は『仮説』でも「名人芸」でもない。どっちつかずというところである。 3年生の文系クラスの「理科Ⅱ」の授業で仮説実験授業の授業書「ものとその電気」を扱ったことがある(『たのしい授業』1984年8月号、〝女子高で電流の授業〟)。結果は成功であった。誰がやっても同じ結果になるのである。 『仮説』の授業は授業書通りにやるだけである。雑談もしないし、程度を落とすわけでもない。ただ生徒自身が本来持っている「考えるパワー」を外化させるだけである。そして、学問本来の姿、科学の心を伝えようというのである。 |

|

『東風』1985年度版pdf < 高野先生とゴマジロオニグモ > 池田 < 映画『Wの悲劇』と『俺っちのウlrディング』 > 池田 < 1984年のわが日本映画 > 池田 < 鹿賀丈史 悪漢礼賛 > 池田 < 映画『ゴーストバスターズ』 > 池田 |

|

冬の日に 柏木 珠恵 (仮名) 1985年1月4日(金) あけまして、おめでとうございます。 今日は曇り空ですけれど、昨日の雪には驚きました。私はちょうどバイトで箱根にいたので、この冬初めての雪をたっぷり味わうことができました。登山電車で風祭を過ぎたあたりから、雨が雪に変わり始め、私の大好きな塔の沢のトンネルをぬけた所では、もうすっかり雪化粧でした。車掌さんはまだ若くて、信号所で停車すると、すれちがう車両の車掌さんに雪つぶてを投げていました。雪は車両にあたると雪国の雪のようにパッと飛び散りました。電車の中は暖房がきいていて、ワイパーの音や、人々の低い話し声を聴いていると、あたたかい気持ちになります。小さな男の子も、中年の女の人も黙って降る雪を見つめていました。あいかわらず、カシャッカシャッと窓ガラスをこする音が聴こえてきました。 美術館に着くと、雪かきが待っていました。道具のない人は竹ボウキ、デッキブラシなどで、道をつくります。その間も雪はふりつづくので、道の上にまた、うっすらとつもっていきました。2日に、屋外の彫刻を「ピカピカにみがきあげた」という同じバイトの男の子は、雪をかぶった彫刻を悲惨な顔で見上げていました。それでもお客さんはやってきます。雪の美術館も、なかなか美しいのです。私もお茶の時間に、ひと通り、見て回りました。 暮れの28日に念願、悲願の『モリエール』を見てきました。家族中の大ヒンシュクを買ったのはいうまでもありません。吉祥寺まで、4時間もある映画を見に行ってしまったわけですから。といっても、映画を見に行ったということは今だに秘密です。とても言えるムードではなかったものですから。  誰もいない階段をうつし出したラスト・シーンから、長々と続いたタイトルの間、場内は静まりかえって、誰ひとり動こうとしませんでした。誰もが同じ事を考え、同じ衝撃を受けることがあるとしたら、例えばこんな瞬間です。ラスト・シーンにはそれだけの力がありました。それはモリエールの死にざまではなく、監督マリアーヌ・ムヌーシュキンの力なのです。血みどろで、舞台化粧がはげ落ちたまるでガイコツみたいなモリエールや、まわりの人々に、カメラはしっかり目をすえて、決して目をそむけません。そして私達にもそうするように強要してくるのです。両脇をかかえられて、顔をあげたモリエールの姿は、開き直りに近いような形で「これが死ぬということだ」と叫んでいました。 誰もいない階段をうつし出したラスト・シーンから、長々と続いたタイトルの間、場内は静まりかえって、誰ひとり動こうとしませんでした。誰もが同じ事を考え、同じ衝撃を受けることがあるとしたら、例えばこんな瞬間です。ラスト・シーンにはそれだけの力がありました。それはモリエールの死にざまではなく、監督マリアーヌ・ムヌーシュキンの力なのです。血みどろで、舞台化粧がはげ落ちたまるでガイコツみたいなモリエールや、まわりの人々に、カメラはしっかり目をすえて、決して目をそむけません。そして私達にもそうするように強要してくるのです。両脇をかかえられて、顔をあげたモリエールの姿は、開き直りに近いような形で「これが死ぬということだ」と叫んでいました。映画は途中に2分間の休憩が入って、上映時間は4時間、前半は無名時代のモリエールの姿です。幼い日に見たスカラムーシュの姿を胸にいだいたまま、輝く瞳を残して青年になったモリエール。カメラは空をふわふわ飛ぶ人の視線になって、人々を見わたすのですが、その視線の交差の間に、ジプシーの低くつぶやく声がひびきます。今まで見た映画でこんなに美しい場面は、ちょっと思いつきません。カメラと一緒に私の心もふわっと浮きました。仏語は、本当に美しい言葉ですね。 第二部からのモリエールは、そのとりまく環境のせいか、どんどん暗さを増していきます。広い草原を、強い風に乗って走る舞台をおいかけて走り回った彼の姿はもうなくて、心の中ではより「高級な」悲劇にあこがれながらもかなわずに、喜劇を書くのですが、その上演においてもパトロンの庇護と芸術家としての信念の間で苦悩する現実が、とにかく重い。第一部では、放浪の、でも自由の人生を送っていた、自分の思う通りに生きていたモリエールが、王や貴族のご機嫌をうかがう姿は悲しい程です。 見終わって、一度も時間を気にしなかったことに気付きました。4時間が、あっという間でした。帰り道一緒に行った友達と「映画を見たー!って感じね」とくり返してばかりいました。普通だったら、あーだこーだと語り合うのでしょうが、見終わってすぐは、ただただ「映画だったわねー!」でした。モリエールの人生をあの映画のまま、伝記にしても月並みだと思いますし、多分、演劇でもダメです。あの俳優で、あのカメラで、あの監督でなければだめなのです。 『東風』の12月13日分の中の原爆の感想文の中に「お弁当」のことがありましたが、あのお弁当は私にも忘れられません。 戦争を題材にした小説や日記、手記は、ずいぶん多くありますが、例えば『アンネの日記』のアンネのような若い人々を考える一方で、私がどうしても考えてしまうのは、当時、軍国少年とか、軍国少女と呼ばれていた人達のことです。彼らは体制に甘んじていたわけでも日和見をしていたわけでもありません。ただ、若い人なら誰でもそうするように、自分の信じるものを熱愛していたにすぎないのです。しかし、その純粋な正義感によって努力すればするほど、真善美や正義と正反対の方向へ進んでゆく、その結果が侵略であり、あのお弁当箱です。そして、敗戦によって自分がすべてをかけて努力してきたものが、何を生み出してきたかを決定的に知ったのです。そして、その事実を認めて、また生きてきたのです。オイディプス王のように。 どの時代も、若い人々は真実を求め、そのために努力をするのでしょう。そんな中で、ひたむきに、純粋に、善になろうとすればするほど、悪になっていた人々、今の私達と同じ事を望み、私達以上の努力をしたのに、むくわれることなく、アンネ・フランクの戦争の罪は一般の人達にもある、という言葉の具現のように、自分のしてきたことの本当の意味を思い知り、価値観が瓦解するという、悲惨な結果しかゆるされなかった時代の若い人々を、アンネのような反戦主義者同様、忘れたくないのです。 窓の外では雨が降り始めたようです。今年のお正月は、バイトに出ていたせいもあるのでしょうが、とにかく、まるっきり、お正月気分ではありません。年末もあちこち、とびまわっていそがしくぜんぜん年の瀬気分ではありませんでした。今年こそは、年末年始をたっぷり味わおうと!と思っていたのに・・・このまま二度と味わえないのではないかと不安なのです。ただ、おせち料理を作っている時は、とても楽しくて、なべがシューシューいう音や、温かい湯気や、ピカピカにみがきあげたガスレンジにジュッと落ちる煮汁の音は、とてもいい気持ちです。 というわけでお正月も4日になってからこんな形で、ごあいさつすることになってしまい、申し訳ありませんでした。今年も、世界を開くべく、がんばっていきたいと思います。よろしくお願いします。 池田付記。文の後になにかを書いたりするのは失礼なことなのですが、あえて一言。柏木さんは19歳。文中の「美術館」とは「箱根彫刻の森美術館」のことです。「お弁当」とは、NHK特集『君は広島を見たか』で紹介された広島平和祈念館にある黒こげのお弁当で、わが娘に持たしたお弁当を母が探し出したものです。どうぞ、もう一度、しなやかな感性と強靭な論理と、簡明な表現でつづられた柏木さんのお手紙を読んで下さい。なお、題名は池田が勝手に付けたものです。 『東風』1985年度版pdf 寅さんは何処へ 竹内 清志 (仮名) 1973年3月3日 <ディックの『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』が文庫になった > 池田 < 『人魚伝説』ふたたび > 池田博明 |

BACK TO 文章題リスト

ファーブルの『昆虫記』を読む 池田博明 『東風』1985年度版pdf 『血の婚礼』と『牧神の午後』 柏木 珠恵(仮名) 『血の婚礼』を見て来ました。スタッフや出演者は『カルメン』とほとんど変わりません。アントニオ・ガデスは相変わらず素晴らしくて、そのうえ素敵です。ミーハー根性をさらしますと、『カルメン』のときなど、ガデスを見て、こんな瞳の持ち主を、どうしてあんなに冷たくあしらうことができるのだろうと、カルメンのカルメンであることを理解した次第でありました。  『血の婚礼』を見ていてまず、フラメンコの威力に圧倒されましたが、今日はフラメンコのことはひとまずおいて、別のことにします。それは「鏡」のことです。 この映画は『血の婚礼』というステージのリハーサル・シーンを撮ったものなので、リハーサル室にも楽屋にも鏡がたくさんあります。鏡に向かってメーキャップしながら自分の過去を語るガデスや、もしかしたら鏡に向かっているのかもしれないダンス・シーンを観ながら、ふとバレエ『牧神の午後』を思い出しました。このバレエはジェローム・ロビンス(『ファンシー・フリー』や『ウェストサイド物語』の振付けをした人)がマラルメの詩とニジンスキーのバレエに触発されてつくった一幕の短い作品です。装置はバーが一台だけ、衣裳も練習中と変わらないレオタード姿で男女二人がドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』にのせてマラルメの詩の世界を踊るのです。その時非常に重要な役割を果たすのが「鏡」です。といっても鏡が装置として登場するわけではありません。ロビンスはある作品の振付け中に、鏡の中の姿に見入っていて、パートナーとは体がふれあっていることなど気付かないようにみえたダンサーを見て、この作品をつくり出したのだそうです。そこで、この『牧神の午後』というバレエでは舞台と客席の間に、一枚の大きな鏡があることを想定しました。踊る二人は鏡の中の自分の姿、相手の姿を通して出会い、不思議な恋をして、そして別れていくのです。ですから、ダンサーは特に見つめあったりせず、顔はしじゅう客席を向いていることになります。つまりダンサーも鏡を、観客も鏡を見つめることになるのです。そこで(ここが鏡の効果としておもしろいと私は思うのですが)ステージのダンサーの姿は、ふと気付くと観客自身の姿になっているのです。ですから舞台と自分との見境いがつかなくなり、本当にニンフの姿を見た牧神になってしまうのです。そして鏡の効果が重要である分、ダンサーのパーソナリティも重要なのです。こんなことを言っている批評を私は読んだことがないのですが、このバレエのすごいところはここだと私は思うのです。『白鳥の湖』のようにハデハデしい見せ場があるわけでもなく、パッと見た限りは動きののろい、かったるいバレエにみえるかもしれませんが、でも本当は本物の夢幻体験のできる作品なのです。ニンフが去って牧神は、これは夢だったのだろうか、と考えながらも再びまどろんでゆき、そこで音楽が終り、バレエも終わります。その気になってまどろんでいた観客は、はっと我にかえります。マラルメの世界を舞台化するのにこれほど効果的な演出法はないのではないかと思います。うまく言えなくて悲しいのですが、観客は牧神になってしまい、そのためもあって、作品自体が牧神の見た夢幻になってしまう、という摩訶不思議な世界なのです。「鏡の効果」といえばベラスケスの「ラス・メニーナス」も思い出されますが、あの絵をみた時に感じるめまいにも似たもの(プラド美術館では、もう一枚の本物の鏡の登場でそれはすさまじい体験ができるそうですが)を感じることができます。全然別の時間を生きてしまうのです。この体験に、『血の婚礼』の体験は似ているのです。  こんなにすごい鏡ですが、ダンサーにとってはむずかしい相手のようです。前述のロビンスの振付けたダンサーも一歩まちがえれば、実体としての自分の存在を忘れ去ってしまうことでしょう。人は自分の姿を内側から見ることができます。鏡を見つめつづけると、この能力を忘れるばかりか、「鏡の中の自分」になってしまうのでしょう。それでもダンサーの場合鏡を見るのはとても必要なことなのですから、舞台に立つだけで、存在感のあるダンサー(めったにいませんが)などを見ると、すごい!と思ってしまいます。存在感は鏡の問題を克服すれば出てくるというものでもないでしょうが。 鏡のことは少々考えてみたいことのひとつです。ガデスや、花嫁をやったクリスチーナ・オジョスの舞い(彼女を見ていると『アンダルシアの虹』を思い出したりもします)、それからメーキャップのことなど、他にも考えたいことはあるのですが、鏡のことを考えていたら頭の中が熱帯雨林のようになってしまったので、この辺でやめます。なお、バレエ『牧神の午後』については、私自身一度しか見たことがないので、文中誤りがあるかもしれません。 私は、日本の映画を劇場で見ることはありません。どうしても、外国語のものに、道をゆずってしまうのです。特に英語以外の言葉の映画に。英語は落第生ながら7年間やってきたおかげで、いかにも言葉に聴こえてしまいますが、他国語は、さっぱり意味がわからないので、風の音とかわりなくなってしまうのです。大学でドイツ語をとったのも、『ブリキの太鼓』の「カシュバイのダンツィヒ」(これは純粋なドイツ義ではありませんが)というひびきや、その後の市場のシーンがよかった、などというのが理由のひとつだったりします。これが吹き替えなんて堪えられません。 そういうわけでNHKの語学講座も時々、聴きます。わかるようになりたいわけではなく、聴いているのが楽しい。単にこれだけです。特にスペイン語が気にいっています。時々、日本語をスペイン語と同じように聴いてみたいと思います。純粋に音としての日本語を聴いてみたいのです。が、どんな大学者でも、母国語を音として聴くことはできないと思うと、ますます聴きたいのです。日本語は美しいでしょうか。(1985年1月31日付け) [註]パリ・オペラ座により、ニジンスキーの『牧神の午後』の振付が再現されています(池田2010年)。 ひとつのカノンと「円環」 池田博明 勤務校の器楽部のレパートリーに、パッヘルベルの「カノン」が加えられた。2、3年前のことである。練習のとき、演奏会のとき、その旋律が流れてくると、いつも佐々木さんの『夢の島少女』の映像を思い出す。 「これ、あたしが見つけたの」と言って、ピアノの鍵盤をひとつひとつ押さえていった少女、中尾幸世さんの音にこめた想いを感じる。これからも毎年演奏していってほしいものだ。 もっとも、「カノン」の演奏を器楽部に頼んだことはないし、これからも頼もうとは思わない。永遠に、そっと続けていってほしいのだ。 ところで、「カノン」という形式の音楽では、同じ主題が少しずつ、ずれて繰り返される。ちょうど川の流れのように、絶えず繰り返されて、豊かなリズムを作りだすのである。最近、まるでその「カノン」のような経験をした。 「にじの会」という佐々木さんの作品の上映会を中心にして集まった人々の会が、東京にある。先日、初めて会に出席して、会の人々の佐々木作品との出会いを聞いているうちに、いつか時間が十年前にもどったような気がした。 『四季・ユートピアノ』との出会いをj語る人、『アンダルシアの虹』との出会いを語る人、その言葉は『夢の島少女』に出会った僕たちのそれと、まったく同じであった。その人なりの言葉で語っていた。 作品は異なり、見る人の世代は異なっているのに、どうして感動を語る言葉や語りくちは同じなのだろう。 無意識の深みから、時間を超えて浮かびあがってくる佐々木作品の記憶。その秘密を解く鍵が、そこにはあるのかもしれない。 『コメット・イケヤ』の全盲の少女は「世界はどこで切ってもつながる円環(まる)なのだ」と言っていた。ユングは「円環は個人の全一性、“自己”を表す像だ」と書いている。傷つき、分裂した自我を統一する理想型が円環(まる)なのだ。 わたしたちは円環を求めるのである。 『四季・ユートピアノ』『川』の調律師・栄子はA音の音叉を持っている。A音は世界中どこでも「赤ん坊の声」だと佐々木さんは言う。その音はすべての出発点なのかもしれない。というよりも円環なのかもしれない。 アメリカで客死したジョン・レノンはこう言っていた。「ピアノでひとつの音を出すと、そこにすべてのハーモニックスがあるということは、誰でも知っていますよ」と。 “ハーモニックス”、美しい言葉である。 ヴォネガットの小説『タイタンの妖女』には“ハーモニウム”という水星の歌を食べる、まるでかつてのヒッピーたちのピース・サインのような生物が登場する。 調和と円環。 言葉ではなく音を、 物語ではなく瞬間を、 虚構(ドラマ)ではなく真実(ドキュメント)を、 全体ではなく断片を、 生活ではなく生命を、 絶望ではなく希望を、 科学ではなく芸術を、 特殊ではなく普遍を、 社会ではなく個人を、 単純ではなく複雑を、 暗黒ではなく陽光を! (1985年2月10日記。京都で佐々木昭一郎作品の上映会を主催しているピッコロ・フューメ、 今春の上映会用パンフレットのために) 佐々木作品が再放送される。1985年3月20日 ラジオ第一放送夜9時5分から『おはようインディア』、 NHK総合TV夜11時から『四季・ユートピアノ』) “パンダと対決しよう” 池田小百合 |

|

『東風』1985年度版pdf < ラジオドラマ『おはようインディア』 > 池田 < 地学分野と物理分野の授業を終えて > 池田 < 森崎東と野呂重雄 > 池田 |

|

『東風』1985年度版pdf < 千国安之輔先生とユキノシタ > 池田 < 映画『友よ、静かに冥れ』は素晴らしかった > 池田 |

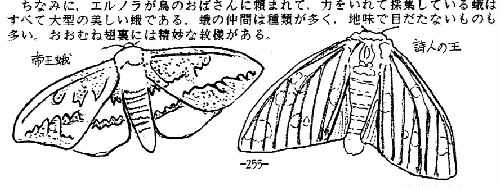

また、エルノラがフィリップに「みんなレガリスをほしがるのよ、あたしまだ見たことがないの。セクロピアやポリフェマスなどではてんて見向きもしてくれませんし、ルーナなんかほとんど受け取ってくれませんわ」というところがある(下巻、p.20)。エルノラは蛾を学名で、しかも種名の方で呼んでいるのだ。「レガリス

Regal Moth, Citheronia regalis 」は翼幅12-15cmで透明な翅に朱色の線が入り、ところどころに黄色の点のある蛾である。Regalも“帝王の”という意味だが、この小説の帝王蛾はこれではない。「帝王蛾」は黄色で、六月の精と描写されているが、レガリスは黄色ではないし、真夏の蛾であるから。属名のキセロニアは詩人シセロに由来し、「詩人の王」と呼ばれているのが、この種である。

また、エルノラがフィリップに「みんなレガリスをほしがるのよ、あたしまだ見たことがないの。セクロピアやポリフェマスなどではてんて見向きもしてくれませんし、ルーナなんかほとんど受け取ってくれませんわ」というところがある(下巻、p.20)。エルノラは蛾を学名で、しかも種名の方で呼んでいるのだ。「レガリス

Regal Moth, Citheronia regalis 」は翼幅12-15cmで透明な翅に朱色の線が入り、ところどころに黄色の点のある蛾である。Regalも“帝王の”という意味だが、この小説の帝王蛾はこれではない。「帝王蛾」は黄色で、六月の精と描写されているが、レガリスは黄色ではないし、真夏の蛾であるから。属名のキセロニアは詩人シセロに由来し、「詩人の王」と呼ばれているのが、この種である。