創刊のことば 1の9 担任 池田 博明 城内高校に入学して少したった。毎日の学校生活をもとにして何か作りたい。そんな思いで創刊するのが本紙である。少しでも学校生活を省みる際の参考になればいい。 紙題の「スピニング・ホイール」は、前回担任をした時の学級通信の題である。前回は150ページまで刊行したので、今回は151ページから。それで「151」である。 本来なら、今号は『スピニング・ホイール 151』の1ページから始まるべきだが、あえて151ページから始めることにする。 考え方というものは、そう簡単には変わらない。私とて同じである。本紙はこれまでの150ページ分の『スピニング・ホイール』の上にたっての「しごと」だからである。 『スピニング・ホイール』というのは、あるソウル・ナンバーのひとつである。しかし、むしろ思いのほどは井上陽水の『二色の独楽』といったところ。 紙面の表現の多様性を確保するため、ガリ版ではなく、ファックス印刷とする、。これなら図も描ける。それにしょっちゅうガリ切りをしていると、ガリ版というのは指に悪いのである。 ゆたかな生活を作ろう。 連載『マイ・ビジョン』(1) 池田 博明 毎号、SFやミステリをめぐって紹介でも批評でもエッセーでもない文章を書くつもりである。しいていえば、心覚えといえようか。 なぜSFやミステリを取りあげるかといえば、好きだからということになる。ただ、私はSFファンやミステリファンではないので、読む範囲はたかが知れている。つまりSFファン必読の作品とかミステリファン必読の作品とかいうものの大半は読んでいないのである。 それと、SFやミステリ以外の本も読みたい。この『マイ・ビジョン』でSFやミステリを取りあげようというのは、授業で教わることもないだろうという、いわば安心感からでもある。別に純文学でも科学論でも歴史でもよかったのである。 取りあげる作品は、同時に推薦作品ともなる。 今回はディック・フランシスの『度胸』(早川ミステリ文庫)を。 ≪心理ゲーム≫ ディック・フランシスの『度胸』(菊池光 訳) 原題名に魅かれて読んだ。原題名は『Nerve(神経)』である。 群衆の前で騎手が突然、ピストルで自分の頭を撃ち抜いた。明らかに自殺である。だが、主人公の騎手フィンには、ひっかかるものがある。自殺の動機はいったい何だろう。やがてフィンが勝ち始めると、フィンにも殺人者のワナが仕掛けられる。自殺に追い込まれそうな心理的なワナである。 フィンが騎手をしているのは、自分が見出した唯一の生きがいが乗馬だったからである。一族みんなが音楽家なのに、自分だけは音楽の才能が無い。両親からも見放されたフィンが覚えたこと、それが乗馬だった。生活のために騎手をしているのではない。ただ馬を走らせること、レースに出て、競い、そしてできれば勝つことが目標だ。日常的なごたごたのない生活。となれば、物語の進行は早くなる。 殺人者の動機は、体質的に馬に乗れなかったのに馬を生きがいとせざるをえなかったことからくる、騎手への憎しみである。生活のために馬に乗っているのではなく、いわば馬に乗るために乗っているフィンに対する憎悪はひとしおである。 にこやかに微笑しながらも、激しく憎むことができるのだ。意識と行動の矛盾も人間の真実である。このことは、フィンにも殺人者にも当てはまる。 小説から離れて発展させてみよう。絶望しながらも生きられる。狂気を抱えても正常でいられる。 意識も行動も真実なのだ。

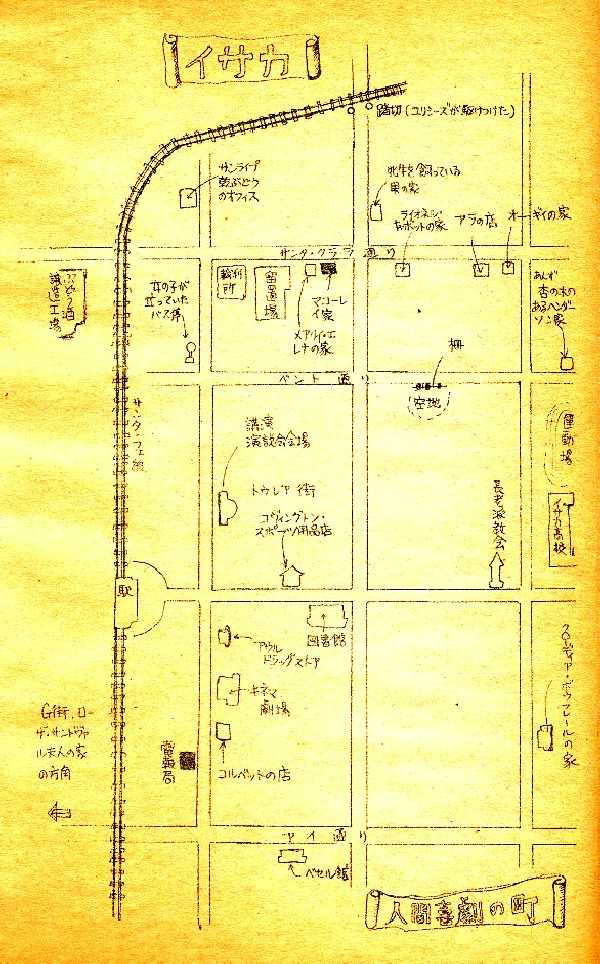

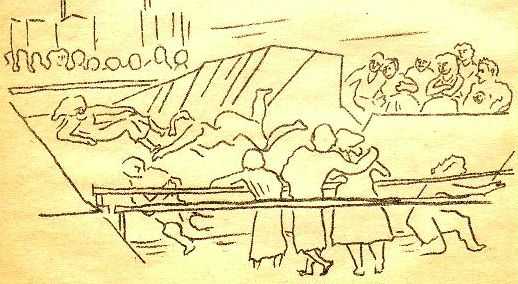

人間玉突台 池田 4月22日 22日は、春の社会見学で、一年生は上野公園での自主行動だった。大手私鉄のストが早朝中止された為、都内はそれほど渋滞してはいなかったが、貸切バスが上野公園に着いたのは、十一時を若干過ぎていた。国立博物館の中山王国展を見、食事をしてから、私は都美術館での『描かれたニューヨーク Visions of New York City 20世紀のアメリカ美術』を見に行った。東京都とニューヨークが姉妹都市となって20周年の記念事業のひとつだという  。 。30点くらいの展覧会と思ったら、なんと126点もあって、後半は駆け足になってしまった。 抽象、具象、いろいろな画があったが、なかでも、レジナルド・マーシュ Reginald Marsh 1898-1954 の絵に魅かれた。彼が描いたのは都市生活の貧しい部分である。大衆の欲望のおもむく場所である。軽食堂と娼婦(「ランチ」Lunch1927)、酔っぱらい(「なぜ“高架鉄道”を使わない?」Why not use the “L” ? 1930)、ダンサー(「10セントダンス」Ten Cents a Dance 1933)、映画館(「20セント映画」Twenty Cent Movie 1936)、乞食たち(「ホワイト・タワー・ハンバーガー」White Tower Hamburger 1945)などである。 マーシュの絵で、ひとつだけどうにもどんなものか分からないものがあった。 それが、「人間玉突台」 Human Pool Tables 1938 である。 柵の中の台の上に人が転がっていて、周囲には観客がいる。 描かれた時代からすると、不況時代の常軌を逸した見世物だったのだろうか。ちょうど、あのホレース・マッコイの小説『彼らは廃馬を撃つ』に描かれたマラソン・ダンスのように(小説は1935年出版。1969年に映画化され、日本では『ひとりぼっちの青春』という題で公開された傑作)。

|

アメリカのアルメニア人の生活をユーモアとペーソスを織りまぜて表現した作家として知られ、清純な作風にファンが多い。ほかに自叙伝「ベヴァリ・ヒルズの自転車乗り」などがある。

アメリカのアルメニア人の生活をユーモアとペーソスを織りまぜて表現した作家として知られ、清純な作風にファンが多い。ほかに自叙伝「ベヴァリ・ヒルズの自転車乗り」などがある。 私がここに入学して七か月が過ぎた。入学して最初のころは買いづらいというか、まあ買う気もなかった。何日かが過ぎたある日、お弁当を食べたが、何故かお腹がいっぱいにならず、「ちょっと、パン買ってくるね。」と言って、買いに行った。もうみんな買い終わった頃なので、すいていた。「うーん、何にするかなー」と考えていると、となりにいた上級生が「マンハッタンと・・・」と言った。「マンハッタン? なんだぁ、そりは?」と思った。だが、それがまあまあおいしそうだったので、それを1コ買って教室で食べた。なかなかの美味であった。そして、一学期はやみつきになってしまい、パンを買うというと決まってマンハッタンを買った。今はメロンパンにこっている。つまり早い話がマンハッタンはおいしいというお話でした。

私がここに入学して七か月が過ぎた。入学して最初のころは買いづらいというか、まあ買う気もなかった。何日かが過ぎたある日、お弁当を食べたが、何故かお腹がいっぱいにならず、「ちょっと、パン買ってくるね。」と言って、買いに行った。もうみんな買い終わった頃なので、すいていた。「うーん、何にするかなー」と考えていると、となりにいた上級生が「マンハッタンと・・・」と言った。「マンハッタン? なんだぁ、そりは?」と思った。だが、それがまあまあおいしそうだったので、それを1コ買って教室で食べた。なかなかの美味であった。そして、一学期はやみつきになってしまい、パンを買うというと決まってマンハッタンを買った。今はメロンパンにこっている。つまり早い話がマンハッタンはおいしいというお話でした。